Игра для психически больных детей. Ролевые игры: взгляд психиатров

С 20 по 24 августа в лесу под Тверью проходила ролевая игра по мотивам настольной и компьютерной игры "Вархаммер". В месте проведения мероприятия можно было увидеть разнообразных персонажей, переодетых в эльфов, орков и прочих фантастических существ.

Если для участников игры весь этот косплей представляется вполне нормальным действом, простые граждане часто относятся к таким людям с опаской. А что по этому поводу думают специалисты человеческого разума – психиатры? Двое врачей-психиатров Оксана Васильченко и Дмитрий Краевский углубились в одну из ролевых игр, прошедших в Тверской области, и поставили диагноз участникам.

"Представьте себе такую картину: двое психиатров находятся в окружении эльфов, гномов, троллей, драконов и прочих сказочных существ. При этом дело происходит не на их рабочем месте. Они даже не несутся в один из загородных поселков в машине скорой помощи. Просто на одном из своих полигонов Тверской клуб ролевых игр проводит своё очередное мероприятие. А нас (двоих психиатров) руководство клуба любезно пригласило посетить игру в качестве наблюдателей. Попросили нас оценить происходящее через призму профессионального опыта и знаний.

Сущность ролевых игр (в данном случае мы говорим не о ролевых играх вообще, а только о ролевых играх в модификации Тверского клуба ролевых игр и других подобных ему клубов) заключается в имитации возможной, но пока не осуществленной реальности. В нашем случае имитировался виртуальный мир, воплощенный в компьютерной игре "Warcraft". Игра проходила в лесу под Тверью на площади в несколько гектаров. В игре принимали участие около 200 человек из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода и других городов. Она продолжалась около 2-х суток, включая и ночное время. Участники проживали в условиях туристического лагеря.

По словам организаторов игры, это была самая масштабная и показательная игра когда-либо проводившаяся Тверским клубом на территории Тверской области.

Сущность игры заключалась в следующем. Вся территория полигона имитировала собой территорию разыгрываемого мира. Социум, населяющий данный мир, был поделен на несколько крупных "рас" (людей, эльфов, гномов и т.д.), которые занимали свои секторы полигона. Любой желающий мог выбрать себе подходящую расовую роль, либо какую-то из более мелких групп, либо вообще отыгрывать свою, индивидуальную роль. В этом мире действовали как законы пока ещё реально существующего мира, так и законы магии. Он был населен и обычными для нашего мира существами и мифическими персонажами. Общество по своему устройству напоминало Средневековье западноевропейского образца.

Участники, отыгрывая свои роли, имитировали различные виды коммуникативных взаимоотношений, характерных для данного мира: экономические, военные, политические, бытовые, личные и т.д.

В течение нескольких дней в дневное и ночное время нами наблюдались различные коллективные и индивидуальные взаимодействия игроков, с ними проводились свободные беседы. Мы же, прежде всего, обратили внимание на отсутствие интенсивного прессинга на участников игры. Роли не были жестко детерминированы правилами и указаниями мастеров игры (людей, следящих за исполнением правил). Каждый участник мог, приложив минимальные усилия, модифицировать свою роль или даже вовсе её изменить. Т. е. в игровом поведении участника в наибольшей степени проявлялись характерные для него паттерны поведения. Это создавало идеальные условия для проведения наблюдения специалистами в области поведенческих наук. Недосыпания игроков, жизнь в условиях туристического лагеря, наличие интенсивных стрессовых ситуаций (особенно во время штурмов), так же создавали условия для выявления индивидуальных, в том числе и психопатологических особенностей участников.

За всё время нашего наблюдения (благоприятные условия, но достаточно длительный период наблюдения в весьма разнообразных ситуациях и большой контингент игроков) нами не были зафиксированы какие-либо явные психопатологические явления. Все попавшие в поле нашего наблюдения, вели себя вполне адекватно, четко различали границу между игрой и реальностью. Особое внимание обращалось на пониженную агрессивность игроков и высокий уровень их самоконтроля. Во время самых напряженных моментов игры - штурмов крепостей - нами не было замечено ни одного случая реальной, "неигровой" драки. Сражения быстро прекращались по команде мастеров.

Стоит отметить, что в ролевых игрищах игроки практикуют весьма оригинальный метод решения межличностных конфликтов. В критических межличностных ситуациях они имитируют драки, используя игровое оружие по определенным правилам. При этом в отличие от реальной драки отсутствует физическая агрессия на организмы друг друга. Также мы наблюдали множество разнообразных ситуаций, в которых соприкасались различные игровые персонажи - представители различных видов, рас, культур, лиц, отличающихся по игре своими индивидуальными способностями. В большинстве таких ситуаций нами был отмечен высокий уровень толерантности к инаковости партнёров по коммуникации. Причем это вряд ли можно объяснить слабым интересом к игре и своей роли - большинство участников хорошо вживалось в свои роли.

В процессе игры каждому игроку приходилось попадать в огромное количество коммуникативных ситуаций различного содержания. Ситуация во время игры постоянно менялась как в целом, так и для каждого конкретного игрока в отдельности. Это требовало от всех и каждого быстрой и постоянной переориентировки и переадаптации.

По нашим наблюдениям, по сообщениям игроков и организаторов от каждого требовалась основательная многонедельная подготовка к игре: освоение соответствующей исторической и мифологической информации, продумывание стратегии своего поведения в выбранной роли, создание своего имиджа (костюма и прочего) и т. д. В ходе игры нам довелось наблюдать ситуацию, когда глава одной из игровых церквей совершил литургию на латинском языке и провел соответствующие обряды. Были и другие наблюдения основательной подготовленности участников.

Некоторые психиатры придерживаются мнения, что ролевые игры - есть разновидность аддиктивного поведения (т. е., поведения, уводящего от реальности) социально дезадаптированных людей. По нашим наблюдениям большинство игроков, с точки зрения социальных критериев, были вполне адаптированы к жизни в современном российском социуме. Основная масса участников данной игры были либо студентами вузов, либо людьми, имеющими постоянную работу и заработок выше прожиточного минимума. Признаков полного ухода в игровой мир, вытеснения игровым миром реальности мы не заметили.

Уход от реальности признаётся определённой группой специалистов в области поведенческих наук патологией и негативным явлением. Плохо ли это? Патология ли это? С этим мнением можно поспорить. Во-первых, уход из этой реальности влечет за собой приход к другой реальности (пока ещё не воплотившейся в действительность) - более лучшей с точки зрения данного человека. Т. е., человек дезадаптируется в нынешней реальности, но прекрасно адаптируется к другой. Если бы сейчас вдруг реализовалась бы эта альтернативная реальность, он был бы, с точки зрения тех же самых специалистов, стал самым адаптированным и нормальным (в полном психиатрическом смысле этого слова) человеком.

В век системного кризиса современной планетарной цивилизации и создания мощных технологий преобразования мира и социума (например, социальной инженерии) становится возможным появление самых фантастических (с точки зрения стандартного современного человека) моделей мира. К этим к этим новым мирам смогут приспособиться только те, кто "ушел" уже сегодня в них. С этой точки зрения "уход" в иную реальность следует рассматривать не как социальную или психическую патологию, а как повышение уровня адаптации и способности к выживанию всего человечества в целом.

Во-вторых, "уход" из реальности, которая человека не устраивает и которую он не может изменить, спасает его от хронической психической травмы и следовательно снижает риск возникновения у него психического заболевания.

Что касается ролевых игр, то мы на данной игре не заметили признаков "ухода" от реальности. Но даже если такой "уход" и имеет место, все вышесказанное не позволяет априорно обозначить его как патологию и негативное явление.

На основе всех наших наблюдений мы пришли к следующим выводам, которые считаем предварительными научными гипотезами, требующими для своей проверки и обоснования более глубокого и основательного научного исследования:

1) Ролевое движение и сами ролевые игры не являются авторитарными системами, подавляющими личности и свободы своих участников.

2) Ролевые игры позволяют раскрыться творческому потенциалу личности, способствуют её самореализации.

3) Участники ролевого движения обладают более низким уровнем агрессивности по сравнению с остальной популяцией.

4) Ролевое движение создало модель конверсии агрессии в наиболее социально приемлемые формы. Возможно, что данная модель могла бы оказаться (при определённых условиях и изменениях большого социума) вполне эффективной и жизнеспособной и за пределами ролевого движения.

5) Участие в ролевых играх:

повышает межвидовую, межрасовую, межнациональную, межсубкультурную толерантность, а также толерантность к любым индивидуальным отличиям. Данный эффект весьма актуален в современном российском социуме, пропитанном расистскими предрассудками, ксенофобией и нетерпимостью к проявлениям индивидуальности;

приучает легче переносить перемены, быстрее приспосабливаться ко всему новому. Оно поможет их участникам легче войти в будущее, избавит от Тоффлеровского "футурошока";

расширяет репертуар социальных ролей поведения, тем самым повышает степень адаптации к современному социуму;

расширяет возможности социальной перцепции, т. е. понимания и правильного восприятия других людей.

помогает овладеть моделями оптимальной коммуникации;

развивает воображение, фантазию, помогает расширить взгляд на окружающий мир.

6) Нет достаточных оснований утверждать, что ролевые игры уводят от реальности.

В общем же, с нашей точки зрения, в сложившемся в нашей стране социуме принципы жизнедеятельности данного сообщества (клуба ролевых игр) удачно ассимилируют и интегрируют в себе наиболее значимые общечеловеческие ценности, стратегии оптимальных межличностных коммуникаций и индивидуального личностного роста и саморазвития".

Игры, в которые играют люди [Психология человеческих взаимоотношений] Берн Эрик

5. «Психиатрия»

5. «Психиатрия»

Тезис. Психиатрию как процедуру следует отличать от игры «Психиатрия». При клиническом лечении психических заболеваний используются разные методы, в том числе шоковая терапия, гипноз, лекарства, психоанализ, ор-топсихиатрия и групповая терапия. Существуют и другие методы, которые используются реже и не будут здесь обсуждаться. Любой из них может использоваться в игре «Психиатрия», основанной на позиции: «Я целитель» и подкрепленной дипломом: «Здесь говорится, что я целитель». Следует отметить, что в любом случае это конструктивная, благожелательная позиция и что люди, играющие в «Психиатрию», могут принести много пользы, при условии, что у них есть профессиональная подготовка.

Однако вероятно, что от уменьшения терапевтического рвения результаты лечения станут только лучше. Антитезис был очень давно сформулирован Амбруазом Паре, который сказал: «Я лечу, но излечивает Бог». Каждый студент-медик заучивает это изречение, наряду с такими, как primum non nасеrе и vis medicatrix naturae . Психотерапевты, не имеющие медицинского образования, часто не знакомы с этой древней мудростью. Позиция «Я целитель, потому что так в дипломе написано» может порой приносить вред. Ее следует заменить чем-то вроде «Я применю известные мне терапевтические процедуры в надежде, что они принесут пользу». Это дает возможность избежать игр, основанных на утверждениях: «Поскольку я целитель, ты сам виноват, если тебе не стало лучше» (то есть «Я только пытаюсь вам помочь») или «Поскольку ты целитель, я ради тебя улучшу свое состояние» (то есть «Крестьянка»). Все это, разумеется, в принципе известно всякому опытному терапевту. По крайней мере, каждому терапевту, проходившему практику в приличной клинике, говорили об этом. И напротив, приличная клиника тем и отличается, что в ней терапевтам сообщают о подобных вещах.

С другой стороны, в «Психиатрию» предпочитают играть пациенты, которые ранее лечились у некомпетентных терапевтов. Некоторые пациенты, например, сознательно выбирают самых слабых специалистов, переходят от одного к другому, демонстрируя, что их невозможно вылечить, а тем временем учатся играть в «Психиатрию» во все более острой форме; постепенно даже первоклассному медику становится трудно отделить зерно от плевел. Двойная транзакция со стороны пациента такова:

Взрослый: «Я пришел, чтобы излечиться».

Ребенок: «Ты меня никогда не излечишь, зато сделаешь классным невротиком (то есть научишь играть в „Психиатрию“)».

«Душевное здоровье» играется аналогично; здесь утверждение взрослого таково: «Все пойдет лучше, если я применю принципы душевного здоровья, о которых читал или слышал». Одна пациентка научилась играть в «Психиатрию» у одного терапевта, в «Душевное здоровье» - у другого, а у третьего начала довольно прилично играть в «Транзакционный анализ». Когда с ней об этом откровенно поговорили, она согласилась прекратить играть в «Душевное здоровье», но попросила, чтобы ей разрешили продолжать играть в «Психиатрию», потому что это приносило ей утешение. Психиатр, специалист по транзакционному анализу, согласился. На протяжении нескольких месяцев пациентка регулярно, каждую неделю продолжала пересказывать свои сны и давать им собственную интерпретацию. Наконец, возможно, отчасти из простой благодарности она решила все-таки узнать, что с ней на самом деле. Серьезно заинтересовалась транзакционным анализом и достигла хороших результатов.

Вариантом «Психиатрии» является «Археология» (название любезно предложено доктором Норманом Райдером из Сан-Франциско), в которой пациентка исходит из того, что если ей удастся установить, кто, образно выражаясь, «держит палец на кнопке», все неожиданно образуется. В результате она постоянно копается в своих детских воспоминаниях. Иногда терапевта удается заманить в игру «Критика», в которой пациентка описывает свои чувства в различных ситуациях, а терапевт объясняет, что в них неправильно. Игра «Самовыражение», распространенная в некоторых терапевтических группах, основана на догме «Все чувства хороши». Например, человеку, который употребляет бранные выражения, в таких группах могут аплодировать, или во всяком случае его молчаливо одобрят. Однако подготовленная группа вскоре обнаружит, что это игра.

Некоторые члены психиатрических групп научаются быстро распознавать «Психиатрию» и говорят об этом новичку, если он играет в «Психиатрию» или «Транзакционный анализ», а не использует групповые процедуры для достижения ясного понимания ситуации. Женщина, которая перешла из группы «Самовыражение» в более подготовленную группу в другом городе, рассказала об отношениях инцеста в своем детстве. Она ожидала обычного ужаса и благоговения от своей часто рассказываемой истории, а вместо этого столкнулась с равнодушием и рассердилась. И удивилась, поняв, что группа больше заинтересовалась ее транзакционным гневом, чем историческим инцестом. Она гневно бросила группе самое страшное, по ее мнению, оскорбление: заявила, что они не фрейдисты. Разумеется, сам Фрейд воспринимал психоанализ серьезнее и не играл в него, говоря о себе, что он не фрейдист. Недавно обнаружен новый вариант «Психиатрии», названный «Расскажи мне вот что» (РМВЧ), который чем-то напоминает времяпрепровождение на вечеринках «Двадцать вопросов». Уайт рассказывает сон или какое-нибудь происшествие, а затем остальные члены группы, часто включая терапевта, пытаются истолковать его рассказ, задавая относящиеся к делу вопросы. Уайт продолжает отвечать, остальные спрашивают, пока не найдут вопрос, на который Уайт не может ответить. Тогда Блэк откидывается в кресле с многозначительным видом, как бы говоря: «Ага! Вот если бы ты ответил на этот вопрос, тебе бы стало лучше, так что свое дело я сделал» (это отдаленный родственник «Почему бы тебе не… - Да, но…»). Некоторые терапевтические группы всецело заняты этой игрой, которая может продолжаться годами без перемен и видимого улучшения. Игра «Расскажи мне вот что» предоставляет большую свободу Уайту (пациенту), который может подыгрывать остальным, считая себя в глубине души неизлечимым, или играть против всех, отвечая на все заданные вопросы. В этом случае вскоре станут очевидны гнев и отчаяние других игроков, поскольку он в сущности говорит им: «Я ответил на все ваши вопросы, а вы меня не исцелили, так кто же вы после этого?»

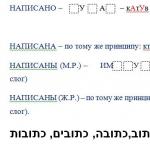

В РМВЧ играют в школьных классах: ученики знают, что на вопросы некоторых учителей невозможно получить ответ, пользуясь знанием фактов, нужно догадаться, какой из нескольких ответов удовлетворит учителя. Педантичный вариант этой игры встречается при изучении древнегреческого языка: преподаватель всегда прав, он может заставить ученика выглядеть глупо, указав на какую-то неясную особенность текста. Так играют и при обучении древнееврейскому.

Из книги Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных автора Берн Эрик1. Что такое общинная психиатрия? Общинный психиатр работает и помогает людям иначе, чем это делают психиатры со стационарным приемом больных. Психиатр, занимающийся индивидуальной терапией, затрачивает много времени на небольшое число пациентов. Между тем психиатр,

Из книги Душевные болезни: православный взгляд. автора Авдеев Дмитрий АлександровичГ. Общинная психиатрия. Обзор состояния общинной психиатрии в Соединенных Штатах содержится в следующих публикациях:Action for Mental Health: Final Report, Joint Commission on Mental Illness and Health. New York: Basic Books, 1961.Community Mental Health Center Act (Public Law 88-164), 1963.Handbook of Community Psychiatry and Community Mental Health / ed. by Leopold Bellak. New York: Grune

Из книги Воля к смыслу автора Франкл ВикторПсихиатрия: страницы истории Из истории медицины известно, что становление врачевания на Руси как особой социальной системы попечения о болящих неразрывно связано с проникновением в быт и нравы людей христианства. С момента крещения Руси врачевание находилось под

Из книги Игры, в которые играют люди [Психология человеческих взаимоотношений] автора Берн ЭрикПастырская психиатрия Среди всех медицинских специальностей существует одна, которая вплотную может соприкасаться с пастырством. Название ее – психиатрия. Наверное, не будет преувеличением сказать, что многие священники за годы своего служения встречались у

Из книги Тренировка эмоций. Как быть счастливым автора Кюри АугустоПСИХИАТРИЯ И ПОИСК СМЫСЛА Психиатр сегодня все чаще и чаще сталкивается с новым типом пациентов, с новым классом неврозов, новым видом страданий, наиболее примечательной характеристикой которых является то, что они не связаны с заболеванием в собственном смысле этого

Из книги Человек - человек автора Воробьев Геннадий Григорьевич5. «Психиатрия» Тезис. Психиатрию как процедуру следует отличать от игры «Психиатрия». При клиническом лечении психических заболеваний используются разные методы, в том числе шоковая терапия, гипноз, лекарства, психоанализ, ор-топсихиатрия и групповая терапия.

Из книги Оксфордское руководство по психиатрии автора Гельдер МайклБог и психиатрия Истории этих двух лидеров должны преподать нам большой урок. Подготовленные и опытные люди не всегда знают, как говорить о себе. Они изолируются в собственном мире, чрезмерно страдая. Они не прошли эмоциональное обучение, которое Иисус Христос преподал в

Из книги Детство и общество автора Эриксон Эрик ХомбургерПсихиатрия для нормальных людей Пороки входят в состав добродетели, как и ядовитые снадобья в состав целебных средств.Козьма Прутков Триста человек заняли свои места. Сегодня будут не лекции, читаемые одними специалистами для других, а практические занятия по тестам и

Из книги Психиатрия войн и катастроф [Учебное пособие] автора Шамрей Владислав Казимирович Из книги Психиатрия: мифы и реальность автора Гиндин Валерий Петрович Из книги автора1.3.1. Психиатрия войн Первые исторические свидетельства о психических нарушениях у солдат можно встретить уже у Геродота. Описывая Марафонскую битву 490 г. до н. э., он упоминает афинского воина, потерявшего зрение после увиденной им сцены гибели стоявшего позади солдата,

Из книги автораЧасть I Инакомыслие и психиатрия

Психиатрию как процедуру следует отличть от «Психиатрии» как игры. По имеющимся данным, представленным в надлежащей клинической форме в научных изданиях, при лечении психиатрических расстройств могут быть полезны, например, следующие подходы: шоковая терапия, гипноз, лекарства, психоанализ, ортопсихиатрия и групповая терапия. Имеются и другие, менее употребительные методы, о которых здесь не будет речи. Любой из них может быть использован в игре «Психиатрия», основанной на позиции «я целитель», которая подтверждается дипломом: «здесь сказано, что я целитель». Надо заметить, что это, во всяком случае, конструктивная, благожелательная позиция, и что люди, играющие в «Психиатрию», могут сделать много добра, если они профессионально подготовлены.

Кажется, однако, вероятным, что терапевтические результаты кое в чем улучшились бы, если бы умерилось терапевтическое рвение. Антитезис давно уже превосходно сформулировал Амбруаз Паре, сказавший: «Я лечу их, но исцеляет их Бог». Это поучение сообщается каждому студенту-медику, наряду с другими, как, например, primum поп посеге [Прежде всего, не вреди (лат.). (Прим. перев.)], и выражениями вроде vis medicatrix naturae [Целебная сила природы (лат.). (Прим. перев.)]. Вряд ли, однако, эти древние предостережения внушаются терапевтам без медицинского образования. Позиция «Я – целитель, потому что здесь сказано, что я целитель» представляется ущербной, ее лучше было бы заменить чем-нибудь в таком роде: «Я буду применять лечебные процедуры, которым меня научили, в надежде, что они принесут некоторую пользу». Это делает невозможными игры, основанные на позиции: «Поскольку я – целитель, вы сами виноваты в том, что не выздоравливаете» (например, «Я только стараюсь вам помочь»), или на позиции «Поскольку вы – целитель, я ради вас выздоровею» (например, «Деревенская бабушка»). Конечно, все это в принципе известно любому добросовестному терапевту. Без сомнения, любому терапевту, когда-либо доложившему хоть один случай в клинике с хорошей репутацией, все это было разъяснено. И обратно, хорошую клинику можно определить как такую, в которой терапевтам разъясняют такие вещи.

С другой стороны, игра в «Психиатрию» чаще вторгается в работу с теми пациентами, которых до того лечили менее компетентные терапевты. Например, некоторые пациенты тщательно выискивают слабых психоаналитиков и переходят от одного к другому, доказывая этим свою неизлечимость и выучиваясь между тем все искуснее играть в «Психиатрию»; в конечном счете даже первоклассному клиницисту бывает трудно отделить зерно от мякины. Вот двойное взаимодействие со стороны пациента:

Взрослый : «Я пришел, чтобы меня вылечили».

Ребенок : «Вы никогда меня не вылечите, но вы научите меня быть лучшим невротиком (то есть лучше играть в «Психиатрию»).

Аналогично разыгрывается «Психическое здоровье»; в этом случае утверждение Взрослого гласит: «Все пойдет лучше, если я буду следовать принципам психического здоровья, о которых я читал и слышал». Одна пациентка научилась у одного терапевта играть в «Психиатрию», у другого – в «Психическое здоровье», а затем, в результате усилий третьего, начала превосходно разыгрывать «Анализ взаимодействий». Когда это было откровенно объяснено ей, она согласилась прекратить игру в «Психическое здоровье», но попросила разрешения продолжать играть в «Психиатрию», так как это улучшает ее самочувствие. Психиатр (специалист по анализу взаимодействий) согласился. В течение нескольких месяцев она продолжала еженедельно рассказывать свои сны и истолковывать их. Наконец – отчасти, может быть, из Простой благодарности – она решила, что может быть интересно разобраться в том, что с нею в действительности происходит. Она всерьез заинтересовалась анализом взаимодействий, с хорошими результатами.

Разновидностью «Психиатрии» является «Археология» (автор обязан этим термином доктору Норману Рейдеру из Сан-Франциско); в этой игре пациентка придерживается позиции, что все пойдет на лад, стоит ей только, фигурально выражаясь, найти, где в первый раз заело. Это приводит к постоянным размышлениям о событиях детства. В некоторых случаях терапевт позволяет втянуть себя в игру «Критика», в которой пациентка описывает свои переживания в разных ситуациях, а терапевт говорит ей, что с этими переживаниями не в порядке. Игра в «Самовыражение», распространенная в некоторых терапевтических группах, основывается на догме: «Чувства – это хорошо». Например, пациент, употребляющий грубую брань, может иметь успех или, по крайней мере, пользоваться негласным одобрением. Но в более изощренной группе такое поведение будет вскоре разоблачено как игра.

Некоторые члены терапевтических групп приобретают неплохой навык в распознавании игр типа «Психиатрия»; если они полагают, что новый пациент разыгрывает «Психиатрию» или «Анализ взаимодействий», а не добивается лучшего понимания с помощью узаконенных групповых процедур, они вскоре сообщают ему об этом. Женщина, перешедшая из группы «Самовыражение» в одном городе в более изощренную группу в другом городе, рассказала историю о бывшей у нее в детстве кровосмесительной связи. Вместо благоговейного ужаса, на который она привыкла рассчитывать, часто повторяя этот рассказ, она столкнулась с равнодушием, что привело ее в ярость. Она с удивлением обнаружила, что новую группу больше интересует ее раздражение, рассматриваемое как ход в игре, чем ее историческое кровосмешение. Тогда она гневно бросила им, как ей казалось, тягчайшее оскорбление: обвинила их в том, что они не фрейдисты. Конечно, сам Фрейд относился к психоанализу серьезнее и отказался сделать из него игру, заявив, что сам он – не фрейдист.

Недавно был разоблачен новый вариант «Психиатрии» под названием «Скажи мне» – нечто похожее на общественное развлечение «Двадцать вопросов». Уайт рассказывает сон или действительное происшествие, а другие члены группы, часто включая терапевта, пытаются истолковать его, задавая относящиеся к нему вопросы. До тех пор, пока Уайт отвечает на вопросы, ему задают все новые; наконец, кто-нибудь находит вопрос, на который Уайт не может ответить. Тогда Блэк откидывается назад с многозначительным взглядом, говорящим: «Ага! Вот если бы вы сумели ответить на этот вопрос, вам наверное стало бы лучше; таким образом, я внес свой вклад». (Эта игра отдаленно напоминает «А почему бы вам не... Да, но...»). Некоторые терапевтические группы почти исключительно опираются на эту игру, и это может длиться годами, с незначительным изменением или успехом. «Скажи мне» предоставляет Уайту (пациенту) широкое поле для маневра. Он может, например, подыгрывать, изображая несостоятельность, или сопротивляться, отвечая на все предлагаемые вопросы; в последнем случае остальные участники вскоре проявляют раздражение и уныние; в самом деле, он сумел переложить вину на них: «Я ответил на все ваши вопросы, а вы меня не вылечили; чего же вы после этого стоите?»

«Скажи мне» разыгрывается также в школьных классах, где ученики знают, что для того, чтобы «правильно» ответить учителю определенного типа на «вопрос с открытым концом» [Имеются в виду, очевидно, вопросы в виде незаконченной фразы, которую ученик должен закончить. (Прим. перев.)], надо не обрабатывать фактические данные, а догадаться, какого из нескольких возможных ответов ждет учитель. Педантический вариант встречается в преподавании древнегреческого языка; учитель всегда имеет преимущество над учеником и может выставить его в глупом виде, указав какое-нибудь темное место в тексте. Та же игра часто встречается в преподавании древнееврейского языка.