Строение глазницы человека и назначение отдельных ее частей. Верхняя и нижняя глазничные щели

60. Какие анатомические образования проходят через верхнюю глазничную щель?

Через верхнюю глазничную щель проходят все глазодвигательные нервы (глазодвигательный, блоковидный, отводящий), 1 ветвь тройничного нерва (глазной нерв), верхняя глазничная вена.

61. Перечислите основные клинические признаки синдрома верхней глазничной щели.

При поражении костей орбиты может возникать так называемый «синдром верхней глазничной щели». При этом будут наблюдаться симптомы поражения нервов и сосудов, проходящих через верхнюю глазничную щель (см. выше): 1. Полный паралич всех мышц глазного яблока (полная офтальмоплегия) 2. Опущение верхнего века (птоз) 3. Мидриаз - расширение зрачка 4. Расстройство чувствительности кожи век, конъюнктивы и роговицы (поражение 1 пары тройничного нерва) 5. Легкий экзофтальм (ретробульбарная гематома вследствие повреждения верхней глазничной вены)

Раздел II. Рефракция.

62. Укажите остроту зрения, если исследуемый видит 10 строку таблицы Сивцева с расстояния 3.5 м.

В соответствии с формулой Снеллена V = d / D. V - острота зрения d - расстояние, с которого пациент видит 10 строку (3.5 м) D - расстояние, с которого пациент должен видеть 10 строку (5 м) Таким образом, V = 3.5/5 = 0.7 Следовательно, острота зрения исследуемого равна 0.7

63. У пациента 70 лет острота зрения 1.0. Можно ли на основании этих данных судить о виде клинической рефракции? Если да, то о какой рефракции идет речь?

Да, можно. Если острота зрения пациента равна 1.0, то это значит, что его рефракция эмметропия или гиперметропия (за счет напряжения аккомодации в молодом возрасте при гиперметропии острота зрения может быть нормальной). Однако, в данном случае (пациенту 70 лет) объем аккомодации равен нулю, следовательно единственный возможный вариант -эмметропия.

64. Нужны ли очки для близи человеку в возрасте 55 лет при гиперметропии 2.5 д на оба глаза? Если да, то выпишите рецепт.

Да, нужны.

Rp.: Очки для чтения.

Ou Sph + 5.0 Дптр

65. Применяется ли хирургическое лечение прогрессирующей близорукости? Если да, то в чем заключается операция?

Да, применяется. При прогрессирующей миопии производится операция, направленная на укрепление заднего сегмента глаза. Полоски консервированной аутофасции или гомосклеры проводят по заднему полюсу склеры и пришивают в 5-6 мм от лимба. После приживления трансплантатов склера в заднем полюсе утолщается, что препятствует ее дальнейшему растяжению.

66. При исследовании клинической рефракции в вертикальном меридиане выявлена гиперметропия 1.0 Д, а в горизонтальном - гипермегропия 2.5 Д. Напишите развернутый диагноз этого состояния . H 1.0 D

Сложный гиперметропический астигматизм

Н 2.5 D прямого типа (преломление в вертикальном

меридиане сильнее).

67. Какова острота зрения пациента, если детали знаков первого ряда таблицы Сивцева он различает с расстояния 1.5 м?

V = d/D = 1.5/50 = 0.03

68. Выпишите очки для близи 70-летнему пациенту, у которого имеется гиперметропия 2.0 Д на оба глаза.

Rp.: Очки для чтения.

Ou Sph + 5.0 Дптр

69. O т каких факторов зависит объем аккомодации?

Главным фактором, определяющим объем аккомодации является возраст пациента. С возрастом в хрусталике происходят физиологические инволюционные процессы, выражающиеся в уплотнении его ткани, что приводит к постепенному снижению объема аккомодации.

Усиление близорукости в течение года на 1.0 Дптр и более.

71. Дайте определение понятия «астигматизм».

Астигматизм - сочетание в одном глазу различных видов рефракции или разных степеней одного вида рефракции.

72. Если у исследуемого острота зрения 0.01, то с какого максимального расстояния он сможет считать пальцы вашей руки?

V = d / D, следовательно d = V х D V= 0.01 D = 50 м (так как толщина пальцев примерно соответствует толщине знаков первой строки таблицы Сивцева) Таким образом, d=V x D = 0.01 х 50 м = 0.5 м. Исследуемый сможет считать пальцы руки с расстояния 50 см.

73. Сколько примерно лет пациенту, который, имея гиперметропию 1.0 Д пользуется для близи сферическими стеклами +2.0 Д?

В данном случае для коррекции гиперметропии требуются сферические стекла +1.0 Д. Дополнительная +1.0 Д нужна для коррекции пресбиопии. Таким образом, объем аккомодации у данного пациента снижен на 1.0 Д, что соответствует примерному возрасту в 40 лет.

74. Имеется ли связь между возрастом и положением дальнейшей точки ясного зрения?

Нет. Положение дальнейшей точки ясного видения зависит только от вида клинической рефракции.

75. Укажите вид наиболее приемлемой коррекции анизометропии высокой степени.

Контактная коррекция.

76. Что может являться причиной неправильного астигматизма?

Неправильный астигматизм характеризуется локальными изменениями преломляющей силы на разных отрезках одного меридиана. Причинами неправильного астигматизма чаще всего являются заболевания роговицы: травмы, рубцы, кератоконус и тд.

77. Нужны ли очки для близи пациенту в возрасте 50 лет, у которого имеется миопия 2.0 Д на обоих глазах? Если да, то выпишите рецепт.

Нет не нужны. Для коррекции миопии потребуются стекла -2.0 Д, а для коррекции пресбиопии в данном возрасте - стекла +2.0 Д. Следовательно, очки не понадобятся.

78. Перечислите показания к назначению бифокальных очков.

Миопия и гиперметропия средней и высокой степени у пожилых.

79. Какие лекарственные средства могут ухудшать зрение вблизи. Почему?

Ухудшение зрения вблизи связано с параличом аккомодации. Паралич аккомодации могут вызывать атропиноподобные средства (холинолитики).

80. На фигуре креста дайте пример смешанного астигматизма.

При смешанном астигматизме в одном меридиане имеется миопия, в другом гиперметропия:

M 1.0 D H 2.0 D

81. Сферическая положительная линза имеет главное фокусное расстояние 50 см. Какова ее оптическая сила?

D = 1/F =1/ 0.5 = 2.0 Д

82. Может ли у человека в возрасте 25 лет при гиперметропии в 2.5 Д острота зрения быть равной 1? Если да, то за счет каких факторов?

Да может. За счет напряжения аккомодации (увеличения кривизны хрусталика) при слабой степени гиперметропии в молодом возрасте лучи могут фокусироваться на сетчатке и зрение вдаль не страдает.

83. Выпишите рецепт на очки для близи пациенту 60 лет, у которого имеется миопия 1.0Д на обоих глазах?

Rp.: Очки для близи

Ou Sph+2.0 Дптр

84. Если возникает необходимость коррекции анизометропии сферическими стеклами, каким основным принципом следует руководствоваться?

Основной принцип: разница в преломляющей силе между сферическими стеклами на разные глаза не должна превышать 2.0 Д.

85. В чем заключается основное отличие сферического стек-па от цилиндрического?

Сферическое стекло преломляет лучи света одинаково во всех меридианах (направлениях), в то время как цилиндрическое преломляет лучи только в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра. В связи с этой особенностью цилиндрические стекла используются при коррекции астигматизма.

86. Какова преломляющая сила роговицы?

87. Может ли человек в возрасте 65 лет при гиперметропии в 2.5 Д иметь остроту зрения 1? Почему?

Нет не может, так как объем аккомодации после 60 лет равен нулю (то есть аккомодация практически отсутствует). Поэтому глаз не может за счет увеличения кривизны хрусталика сфокусировать лучи света на сетчатке, и они фокусируются за сетчаткой (так как у пациента гиперметропия).

88. У пациента 72 лет имеется миопия в 2.0 Д на обоих глазах. Оптические среды прозрачны, глазное дно в норме. Выпишите рецепт на очки .

Rp.: Очки для дали Rp.: Очки для близи

Ou Sph -2.0 Дптр Ou Sph +1.0 Дптр

Dр = 64 мм Dр = 62 мм

| " |

Глазница (orbita) - парная костная впадина в лицевой части черепа, локализующаяся по бокам от корня носа. Трехмерные реконструкции орбиты больше напоминают грушу, чем традиционно упоминаемую в учебниках четырехгранную пирамиду, к тому же теряющую одну грань в области вершины глазницы.

Оси глазничных пирамид конвергируют кзади и, соответственно, дивергируют кпереди, при этом медиальные стенки орбиты расположены практически параллельно друг другу, а латеральные - под прямым углом относительно друг друга. Если брать за точки отсчета зрительные нервы, то угол дивергенции зрительных осей в норме не превышает 45º, а зрительным нервом и зрительной осью - 22,5º, что хорошо видно на аксиальных компьютерных томограммах.

Угол расхождения зрительных осей определяет расстояние между глазницами - межорбитальное расстояние, под которым понимают дистанцию между передними слезными гребнями. Это важнейший элемент лицевой гармонии. В норме межорбитальное расстояние у взрослых варьирует от 18,5 мм до 30,7 мм, в идеале составляя 25 мм. Как уменьшенное (стенопия), так и увеличенное (эвриопия) межорбитальное расстояние свидетельствует о наличии серьезной черепно-лицевой патологии.

Длина передне-задней оси («глубина») орбит у взрослого человека в среднем составляет 45 мм. Поэтому все манипуляции в глазнице (ретробульбарные инъекции, поднадкостничная отсепаровка тканей, размер вводимых для замещения костных дефектов имплантатов) должны ограничиваться 35 миллиметрами от костного края глазницы, не доходя, по меньшей мере, одного сантиметра до зрительного канала (canalis opticus). Следует иметь в виду, что глубина глазницы может варьировать в существенных пределах, крайними вариантами которых является «глубокая узкая» и «мелкая широкая» орбиты.

Объем полости глазницы (cavitas orbitalis) несколько меньше, чем принято считать, и составляет 23–26 см 3 , из которых лишь 6,5–7 см 3 приходится на глазное яблоко. У женщин глазничный объем на 10 % меньше, чем у мужчин. Большое влияние на параметры орбиты оказывает этническая принадлежность.

Края входа в глазницу

Края (надглазничный - margo supraorbitalis, подглазничный - margo infraorbitalis, латеральный - margo lateralis, медиальный - margo medialis) глазницы составляют так называемый «наружный орбитальный каркас», играющий важную роль в обеспечении механической прочности всего глазничного комплекса и являющийся частью сложной системы лицевых контрфорсов или «ребер жесткости», гасящих деформации лицевого скелета при жевании, а также при черепно-лицевых травмах. Кроме того, профиль глазничного края играет важную роль в формировании контура верхней и средней трети лица.

Края (надглазничный - margo supraorbitalis, подглазничный - margo infraorbitalis, латеральный - margo lateralis, медиальный - margo medialis) глазницы составляют так называемый «наружный орбитальный каркас», играющий важную роль в обеспечении механической прочности всего глазничного комплекса и являющийся частью сложной системы лицевых контрфорсов или «ребер жесткости», гасящих деформации лицевого скелета при жевании, а также при черепно-лицевых травмах. Кроме того, профиль глазничного края играет важную роль в формировании контура верхней и средней трети лица.

Следует отметить, что края глазницы не лежат в одной плоскости: латеральный край смещен кзади по сравнению с медиальным, а нижний по сравнению с верхним, формируя спираль с прямыми углами. Это обеспечивает широкое поле зрения и взора снизу-снаружи, однако оставляет переднюю половину глазного яблока не защищенной от воздействия ранящего агента, движущегося той же стороны. Спираль входа в глазницу разомкнута в области медиального края, где она формирует ямку слезного мешка, fossa sacci lacrimalis.

Непрерывность надглазничного края на границе между средней и внутренней его третью нарушается надглазничной вырезкой (incisura supraorbitalis), через которую перекидываются идущие из орбиты на лоб и в пазуху одноименные артерия, вена и нерв (а., v. еt n. supraorbitalis). Форма вырезки весьма вариабельна, ширина ее примерно равна 4,6 мм, высота - 1,8 мм.

В 25 % случаев (а в женской популяции - до 40 %) вместо костной вырезки имеется отверстие (foramen supraorbitale) или небольшой костный канал, через который проходит указанный сосудисто-нервный пучок. Размеры отверстия обычно меньше, чем вырезки и составляют 3,0×0,6 мм.

- Подглазничный край (margo infraorbitalis) , сформированный верхней челюстью и скуловой костью, обладает меньшей прочностью, поэтому при тупой травме орбиты подвергается преходящей волнообразной деформации, передающейся на нижнюю стенку и вызывающей изолированный («взрывной») ее перелом со смещением нижнего мышечного комплекса и жировой клетчатки в верхнечелюстную пазуху. При этом подглазничный край чаще всего остается интактным.

- Медиальный край глазницы (margo medialis) в верхней своей части сформирован носовой частью лобной кости (pars nasalis ossis frontalis). Нижняя часть медиального края состоит из заднего слезного гребня слезной кости и переднего слезного гребня верхней челюсти.

- Наиболее прочными являются латеральный и надглазничный края (margo lateralis et supraorbitalis)

, сформированные утолщенными краями скуловой и лобной костей. Что касается надглазничного края, то немаловажным

дополнительным фактором его механической прочности является хорошо развитая лобная пазуха, демпфирующая удар по этой области.

Стенки глазницы

|

Стенки глазницы |

Формирующие их структуры |

Граничащие с ними образования |

|

Медиальная |

|

|

|

|

|

|

Латеральная |

|

|

|

|

Верхняя стенка

Верхняя стенка глазницы сформирована в основном лобной костью, в толще которой, как правило, имеется пазуха (sinus frontalis ), и отчасти (в заднем отделе) на протяжении 1,5 см - малым крылом клиновидной кости;

Аналогично нижней и латеральной стенкам имеет треугольную форму.

Граничит с передней черепной ямкой, и этим обстоятельством определяется тяжесть возможных осложнений при ее повреждениях. Между этими двумя костями проходит клиновидно-лобный шов, sutura sphenofrontalis.

У корня каждого малого крыла находится зрительный канал, canalis opticus, через который проходят зрительный нерв и глазная артерия.

Сбоку, у основания скулового отростка лобной кости, непосредственно за надглазничным краем имеется небольшое вдавление - ямка слезной железы (fossa glandulae lacrimalis), где располагается одноименная железа.

Медиальнее, в 4 мм от надглазничного края, расположена блоковая ямка (fossa trochlearis), рядом с которой часто имеется блоковая ость (spina trochlearis), представляющая собой небольшой костный выступ вблизи перехода верхней стенки в медиальную. К нему прикрепляется сухожильная (или хрящевая) петля, через которую проходит сухожильная часть резко меняющей здесь свое направление верхней косой мышцы глаза.

Повреждение блока при травмах или оперативных вмешательствах (в частности, при операциях на лобной пазухе) влечет за собой развитие тягостной и стойкой диплопии вследствие дисфункции верхней косой мышцы.

Внутренняя стенка

Самая протяженная (45 мм) медиальная стенка глазницы (paries medialis) образована (в передне-заднем направлении) лобным отростком верхней челюсти, слезной и решетчатой костями, а также малым крылом клиновидной кости. Верхней границей ее служит лобно-решетчатый шов, нижней - решетчато-верхнечелюстной шов. В отличие от других стенок она имеет форму прямоугольника.

Основу медиальной стенки составляет глазничная (которую упорно про-должают именовать "бумажной") пластинка решетчатой кости величиной 3,5-5,0 × 1,5-2,5 см и толщиной всего 0,25 мм. Это самый большой и самый слабый компонент медиальной стенки. Глазничная пластинка решетчатой кости немного вогнута, поэтому максимальная ширина глазницы отмечается не в плоскости входа в нее, а на 1,5 см глубже. Как следствие, чрескожные и трансконъюнктивальные доступы к медиальной стенке орбиты с большим трудом обеспечивают адекватный обзор всей ее площади.

Глазничная пластинка состоит примерно из 10 сот, разделенных перегородками (септами) на переднюю и заднюю части. Крупные и многочисленные мелкие перегородки между решетчатыми ячейками (cellulae ethmoidales) укрепляют медиальную стенку со стороны носа, выполняя функцию контрфорсов. Поэтому медиальная стенка оказывается прочнее нижней, особенно при разветвленной системе решетчатых перегородок и относительно небольших размерах глазничной пластинки.

У 50 % глазниц решетчатый лабиринт достигает заднего слезного гребня, а еще в 40 % случаев - лобного отростка верхней челюсти. Этот анатомический вариант называется "предлежанием решетчатого лабиринта" .

На уровне лобно-решетчатого шва, в 24 и 36 мм позади переднего слезного гребня, в медиальной стенке глазницы имеются переднее и заднее решетчатые отверстия (foramina ethmoidalia anterior et posterior), ведущие в одноименные каналы, служащие для прохождения из глазницы в решетчатые ячейки и полость носа одноименных ветвей глазной артерии и носоресничного нерва. Следует подчеркнуть, что заднее решетчатое отверстие располагается на границе верхней и медиальной стенок глазницы в толще лобной кости всего в 6 мм от зрительного отверстия (мнемоническое правило: 24-12-6, где 24 - расстояние в мм от переднего слезного гребня до переднего решетчатого отверстия, 12 - расстояние от переднего решетчатого отверстия до заднего, и, наконец, 6 - расстояние от заднего решетчатого отверстия до зрительного канала). Обнажение заднего решетчатого отверстия в ходе поднадкостничной отсепаровки орбитальных тканей однозначно указывает на необходимость прекращения дальнейших манипуляций в этой зоне во избежание травмы зрительного нерва.

Наиболее важным образованием медиальной стенки глазницы является расположенная большей частью перед тарзоорбитальной фасцией ямка слезного мешка величиной 13×7 мм, сформированная передним слезным гребнем лобного отростка верхней челюсти и слезной костью с ее задним слезным гребнем.

Нижняя часть ямки плавно переходит в костный носослезный канал (canalis nasolacrimalis), длиной 10-12 мм, проходящий в толще верхней челюсти и открывающийся в нижний носовой ход в 30-35 мм от наружного отверстия носа.

Медиальная стенка глазницы отделяет глазницу от полости носа, решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи. Данное обстоятельство имеет большое клиническое значение, так как эти полости нередко являются источником острого или хронического воспаления, распространяющегося per contuitatem на мягкие ткани глазницы. Этому способствует не только незначительная толщина медиальной стенки, но и имеющиеся в ней естественные (переднее и заднее решетчатые) отверстия. Кроме того, в слезной кости и глазничной пластинке решетчатой кости нередко встречаются врожденные дегисценции, являющиеся вариантом нормы, но служащие дополнительными воротами инфекции.

Латеральная стенка

Латеральная стенка (paries lateralis) является наиболее толстой и прочной, она сформированна в передней своей половине скуловой костью, а в задней - глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости. Длина латеральной стенки от края орбиты до верхней глазничной щели равна 40 мм.

Спереди границами латеральной стенки являются лобно-скуловой (sutura frontozygomatica) и скуловерхнечелюстной (sutura zygomaticomaxillaris) швы, сзади - верхняя и нижняя глазничные щели.

Центральная треть - trigone (треугольник или клиновидно-чешуйчатый шов, sutura sphenosquamosa) отличается высокой прочностью. Данный треугольник отделяет орбиту от средней черепной ямки, тем самым участвуя в формировании и латеральной глазничной стенки, и основания черепа. Это обстоятельство следует учитывать при выполнении наружной орбитотомии, помня о том, что расстояние от латерального края глазницы до средней черепной ямки составляет в среднем 31 мм.

Латеральная стенка глазницы отделяет ее содержимое от височной и крыловидно-нёбной ямок, а в области вершины - от средней черепной ямки.

Нижняя стенка

Нижняя стенка глазницы

являющаяся "крышей" верхнечелюстной пазухи, образована главным образом глазничной поверхностью тела верхней челюсти, в передне-наружном отделе - скуловой костью,в заднем отделе - небольшим глазничным отростком перпендикулярной пластинки нёбной кости. Площадь нижней глазничной стенки составляет примерно 6 см 2 , толщина ее не превышает 0,5 мм, она единственная, в формировании которой не принимает участие клиновидная кость.

Нижняя стенка глазницы

являющаяся "крышей" верхнечелюстной пазухи, образована главным образом глазничной поверхностью тела верхней челюсти, в передне-наружном отделе - скуловой костью,в заднем отделе - небольшим глазничным отростком перпендикулярной пластинки нёбной кости. Площадь нижней глазничной стенки составляет примерно 6 см 2 , толщина ее не превышает 0,5 мм, она единственная, в формировании которой не принимает участие клиновидная кость.

Нижняя стенка глазницы имеет вид равностороннего треугольника. Является самой короткой (около 20 мм) стенкой, не достигающей вершины орбиты, а заканчивающейся нижней глазничной щелью и крыловидно-нёбной ямкой. Линия, проходящая по нижней глазничной щели, формирует наружную границу дна глазницы. Внутренняя граница определяется как продолжение кпереди и кзади решетчато-верхнечелюстного шва.

Наиболее тонким участком дна глазницы является пересекающая его примерно пополам подглазничная борозда, переходящая кпереди в одноименный канал. Чуть прочнее задняя часть внутренней половины нижней стенки. Остальные ее участки весьма устойчивы к механическому воздействию. Самым толстым местом является соединение медиальной и нижней стенок орбиты, поддерживаемое медиальной стенкой верхнечелюстной пазухи.

Нижняя стенка имеет характерный S-образный профиль, что должно обязательно учитываться при формировании титановых имплантатов для замещения дефектов дна глазницы. Придание воссозданной стенке плоского профиля приведет к увеличению орбитального объема и сохранению энофтальма в послеоперационном периоде.

Пятнадцатиградусная элевация нижней глазничной стенки по направлению к вершине орбиты и ее сложный профиль предохраняют хирурга от непреднамеренного проведения распатора в глубокие отделы глазницы и делают маловероятным прямое повреждение зрительного нерва в ходе реконструкции дна орбиты.

При травмах возможны переломы нижней стенки, которые иногда сопровождаются опущением глазного яблока и ограничением его подвижности кверху и кнаружи при ущемлении нижней косой мышцы.

Три из четырех стенок глазницы (кроме наружной) граничат с околоносовыми пазухами. Это соседство нередко служит исходной причиной развития в ней тех или иных патологических процессов, чаше воспалительного характера. Возможно и прорастание опухолей, исходящих из решетчатой, лобной и верхнечелюстных пазух.

Швы глазницы

Глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости (facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis) неодинакова по толщине. Передне-латеральная треть, которая соединяется с глазничной поверхностью скуловой кости посредством клиновидно-скулового шва (sutura sphenozygomatica), и заднемедиальная треть, формирующая нижнюю границу верхней глазничной щели, относительно тонкие. Поэтому зона клиновидно-скулового шва удобна для осуществления наружной орбитотомии.

Около клиновидно-лобного шва (sutura sphenofrontalis) в большом крыле клиновидной кости у переднего края верхней глазничной щели имеется непостоянное одноименное отверстие, содержащее ветвь слезной артерии - возвратную менингеальную артерию (анастомоз между a. meningea mediaиз бассейна наружной сонной артерии и глазной артерией из бассейна внутренней сонной артерии).

Клиновидно-скуловой шов благодаря своей протяженности и трехмерной структуре играет крайне важную роль в процессе репозиции скуловой кости при скулоорбитальных переломах.

Лобно-скуловой шов (sutura frontozygomatica) обеспечивает жесткую фиксацию скуловой кости к лобной.

Лобно-решетчатый шов считается важной опознавательной точкой, обозначающей верхнюю границу решетчатого лабиринта. Соответственно, остеотомия выше фронто-этмоидального шва чревата повреждением твердой оболочки головного мозга (ТОГМ) в области лобной доли.

Скуло-лицевой (canalis zygomaticofacialis) и скуловисочный (canalis zygomaticotemporalis) каналы содержат одноименные артерии и нервы, выходящие из полости глазницы сквозь ее латеральную стенку и оканчивающиеся в скуловой и височной областях. Здесь они могут оказаться "неожиданной" находкой для хирурга, отсепаровывающего височную мышцу в ходе наружной орбитотомии.

В 11 мм ниже лобно-скулового шва и в 4-5 мм позади глазничного края рас-положен наружный глазничный бугорок (tuberculum orbitale Whitnall) - небольшое возвышение глазничного края скуловой кости, встречающееся у 95 % людей. К этой важной анатомической точке прикрепляются:

- фиксирующая связка латеральной прямой мышцы (сухожильное растяжение, lacertus musculi recti lateralis, сторожевая связка по терминологии В. В. Вита);

- подвешивающая связка нижнего века (нижняя поперечная связка Локвуда, Lockwood);

- латеральная связка век;

- латеральный рог апоневроза мышцы, поднимающей верхнее веко;

- глазничная перегородка (тарзоорбитальная фасция);

- фасция слезной железы.

Сообщение с полостями черепа

Наружная, наиболее прочная и наименее уязвимая при заболеваниях и травмах, стенка глазницы образована скуловой, отчасти лобной костью и большим крылом клиновидной кости. Эта стенка отделяет содержимое глазницы от височной ямки.

Нижняя глазничная щель находится между латеральной и нижней стенками орбиты и ведёт в крыловидно-нёбную и подвисочную ямки. Через нее из орбиты выходит одна из двух ветвей нижней глазничной вены (вторая впадает в верхнюю глазничную вену), анастомозируюшая с крыловидным венозным сплетением, а также входят нижнеглазничные нерв и артерия, скуловой нерв и глазничные ветви крылонёбного узла.

Медиальная стенка глазницы, paries medians orbitae, образована (спереди назад) слезной костью, глазничной пластинкой решетчатой кости и латеральной поверхностью тела клиновидной кости. В переднем отделе стенки имеется слезная борозда, sulcus lacrimalis, продолжающаяся в ямку слезного мешка, fossa sacci lacrimalis. Последняя переходит книзу в носослезный канал, canalis nasolacrimalis.

По верхнему краю медиальной стенки глазницы расположено два отверстия: переднее решетчатое отверстие, foramen ethmoidale anterius, у переднего конца лобно-решетчатого шва, и заднее решетчатое отверстие, foramen ethmoidale posterius, вблизи заднего конца того же шва. Все стенки глазницы сходятся у зрительного канала, который соединяет глазницу с полостью черепа. Стенки глазницы покрыты тонкой надкостницей.

Через верхнюю глазничную щель, ведущую в среднюю черепную ямку, проходят глазодвигательный (n. oculomotorius ), отводящий (n. abducens ) и блоковидный (n. trochlearis ) нервы, а также первая ветвь тройничного нерва (r. ophthalmicus n. trigemini ). Здесь же проходит верхняя глазничная вена, являющаяся основным венозным коллектором глазницы.

Продольные оси обеих глазниц, проведенные от середины входа в них к середине зрительного канала, сходятся в области турецкого седла.

Отверстия и щели глазницы:

- Костный канал зрительного нерва (canalis opticus ) длиной 5- 6 мм. Начинается в глазнице круглым отверстием (foramen optician ) диаметром около 4 мм, соединяет ее полость со средней черепной ямкой. Через этот канал в глазницу входят зрительный нерв (n. opticus ) и глазная артерия (a. ophthalmica ).

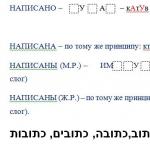

- Верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior). Образована телом клиновидной кости и ее крыльями, соединяет глазницу со средней черепной ямкой. Затянута топкой соединительнотканной пленкой, через которую в глазницу проходят три основные ветви глазного нерва (n. ophthalmicus ) - слезный, носоресничный и лобный нервы (nn. lаеrimalis, nasociliaris et frontalis ), а также стволы блокового, отводящего и глазодвигательного нервов (nn. trochlearis, abducens и oculomolorius ). Через эту же щель ее покидает верхняя глазная вена (n. ophthalmica superior ). При повреждениях этой области развивается характерный симптомокомплекс - "синдром верхней глазничной щели ", однако он может быть выражен не полностью, когда повреждены не все, а лишь отдельные нервные стволы, проходящие через эту щель.

- Нижняя глазничная щель (fissuга orbitalis inferior ). Образована нижним краем большого крыла клиновидной кости и телом верхней челюсти, обеспечивает сообщение глазницы с крылонебной (в задней половине) и височной ямками. Эта щель также закрыта соединительнотканной перепонкой, в которую вплетаются волокна орбитальной мышцы (m. orbitalis ), иннервируемой симпатическим нервом. Через нее глазницу покидает одна из двух ветвей нижней глазной вены (другая впадает в верхнюю глазную вену), анастомозируюшая затем с крыло видным венозным сплетением (et plexus venosus pterygoideus ), а входят нижнеглазничные нерв и артерия (n. a. infraorbitalis ), скуловой нерв (n.zygomaticus ) и глазничные ветви крылонебного узла (ganglion pterygopalatinum ).

- Круглое отверстие (foramen rotundum ) находится в большом крыле клиновидной кости. Оно связывает среднюю черепную ямку с крылонебной. Через это отверстие проходит вторая ветвь тройничного нерва (n. maxillaris ), от которой в крылонёбной ямке отходит подглазничный нерв (n. infraorbitalis ), а в нижневисочной - скуловой нерв (n. zygomaticus ). Оба нерва затем проникают в полость глазницы (первый поднадкостнично) через нижнюю глазничную щель.

- Решетчатые отверстия на медиальной стенке глазницы (foramen ethmoidale anterius et posterius ), через которые проходят одноименные нервы (ветви носоресничного нерва), артерии и вены.

- Овальное отверстие находится в большом крыле клиновидной кости,соединяющее среднюю черепную ямку с подвисочной. Через него проходит третья ветвь тройничного нерва (n. mandibularis ), но она не принимает участия в иннервации органа зрения.

|

Анатомическое образование |

Топографо-анатомические характеристики |

Содержимое |

|

Надглазничная вырезка (отверстие) |

Разделяет медиальную и среднюю трети надглазничного края |

Надглазничный нерв (ветвь лобного нерва из глазного нерва - V1) |

|

Переднее решетчатое отверстие |

В 24 мм от медиального края глазницы на уровне лобно-решетчатого шва |

|

|

Заднее решетчатое отверстие |

В 12 мм позади переднего решетчатого отверстия, в 6 мм от зрительного отверстия |

Одноименный сосудисто-нервный пучок |

|

Отверстия скуловой кости |

Скуло-лицевой и скуловисочный сосудисто-нервные пучки |

|

|

Носослезный канал |

Начинается в ямке слезного мешка и открывается в нижний носовой ход под нижней носовой раковиной |

Одноименный проток |

|

Подглазничное отверстие |

Расположено в 4-10 мм ниже подглазничного края |

Подглазничный сосудисто-нервный пучок (из V2) |

|

Зрительный канал |

Диаметр 6,5 мм, длина 10 мм |

Зрительный нерв, глазная артерия, симпатические волокна |

|

Верхняя глазничная щель |

Длина 22 мм. Ограничена большим и малым крылом клиновидной кости. Расположена ниже и латеральнее зрительного отверстия. Разделена ножкой латеральной прямой мышцы на две части: наружную и внутреннюю |

Наружная: верхняя глазная вена, слезный, лобный, блоковый нервы; Внутренняя: верхняя и нижняя ветви глазодвигательного нерва, носо-ресничный нерв, отводящий нерв; симпатические и парасимпатические волокна |

|

Нижняя глазничная щель |

Сформирована клиновидной, скуловой и нёбной костями, верхней челюстью |

Подглазничный и скуловой нервы (V2), нижняя глазная вена |

|

Клиновидно-лобное отверстие (непостоянное) |

Клиновидно-лобный шов |

Возвратная менингеальная артерия, анастомозирующая со слезной артерией |

Анатомические структуры орбиты

Глазница является костным вместилищем для глазного яблока. Через ее полость, задний (ретробульбарный) отдел которого заполнен жировым телом (corpus adiposum orbitae

), проходят зрительный нерв, двигательные и чувствительные нервы, глазодвигательные мышцы, мышца, поднимающая верхнее веко, фасциальные образования, кровеносные сосуды.

Глазница является костным вместилищем для глазного яблока. Через ее полость, задний (ретробульбарный) отдел которого заполнен жировым телом (corpus adiposum orbitae

), проходят зрительный нерв, двигательные и чувствительные нервы, глазодвигательные мышцы, мышца, поднимающая верхнее веко, фасциальные образования, кровеносные сосуды.

Спереди (при сомкнутых веках) орбита ограничивается тарзоорбитальной фасцией, вплетающейся в хрящ век и срастающейся с надкостницей по краю орбиты.

Слёзный мешок располагается кпереди от тарзоорбитальной фасции и находится вне полости глазницы.

За глазным яблоком на расстоянии 18-20 мм от его заднего полюса находится ресничный узел (ganglion ciliare ) размером 2 х 1 мм. Он расположен под наружной прямой мышцей, прилегая в этой зоне к поверхности зрительного нерва. Ресничный узел является периферическим нервным ганглием, клетки которого посредством трех корешков (radix nasociliaris, oculomotoria et sympathicus ) связаны с волокнами соответствующих нервов.

Костные стенки глазницы покрыты тонкой, но прочной надкостницей (periorbita ), которая плотно сращена с ними в области костных швов и зрительного канала. Отверстие последнего окружено сухожильным кольцом (annulus tendineus communis Zinni ), от которого начинаются все глазодвигательные мышцы, за исключением нижней косой. Она берет начало от нижней костной стенки глазницы, вблизи входного отверстия носослезного канала.

Помимо надкостницы, к фасциям глазницы, согласно Международной анатомической номенклатуре, относятся влагалище глазного яблока, мышечные фасции, глазничная перегородка и жировое тело глазницы (corpus adiposum orbitae ).

Влагалище глазного яблока (vagina bulbi , прежнее название - fascia bulbi s. Tenoni ) покрывает почти все глазное яблоко, за исключением роговицы и места выхода из него зрительного нерва. Наибольшая плотность и толщина этой фасции отмечаются в области экватора глаза, где через нее проходят сухожилия глазодвигательных мышц на пути к местам прикрепления к поверхности склеры. По мере приближения к лимбу ткань влагалища истончается и в конце концов постепенно теряется в подконъюнктивальной ткани. В местах пресечения экстраокулярными мышцами она отдает им достаточно плотное соединительнотканное покрытие. Из этой же зоны отходят и плотные тяжи (fasciae musculares ), связывающие влагалище глаза с надкостницей стенок и краев глазницы. В целом эти тяжи образуют кольцевидную мембрану, которая параллельна экватору глаза и удерживает его в глазнице в стабильном положении.

Субвагинальное пространство глаза (прежнее название - spatium Tenoni ) представляет собой систему щелей в рыхлой эписклеральной ткани. Оно обеспечивает свободное движение глазного яблока в определенном объеме. Это пространство нередко используют с хирургической и терапевтической целью (выполнение склероукрепляющих операций имплантационного типа, введение лекарственных средств путем инъекций).

Глазничная перегородка (septum orbitale ) - хорошо выраженная структура фасциальноготипа, расположенная во фронтальной плоскости. Соединяет глазничные края хрящей век с костными краями глазницы. Вместе они образуют как бы ее пятую, подвижную, стенку, которая при сомкнутых веках полностью изолирует полость глазницы. Важно иметь в виду, что в области медиальной стенки глазницы эта перегородка, которую называют также тарзоорбиталыюй фасцией, крепится к заднему слезному гребню слезной кости, вследствие чего слезный мешок, лежащий ближе к поверхности, частично находится в пресептальном пространстве, т. е. вне полости глазницы.

Полость глазницы заполнена жировым телом (corpus adiposum orbitae ), которое заключено в тонкий апоневроз и пронизано соединительнотканными перемычками, делящими его на мелкие сегменты. Благодаря пластичности жировая ткань не препятствует свободному перемещению проходящим через нее глазодвигательным мышцам (при их сокращении) и зрительному нерву (при движениях глазного яблока). От надкостницы жировое тело отделено щелевидным пространством.

КТ- и МР-анатомия

Костные стенки глазниц отчетливо визуализируются на КТ-срезах, образуя фигуру усеченного конуса, обращенного вершиной к основанию черепа. Следует учитывать, что интегрированный в томограф компьютер не в состоянии построить изображение костных структур толщиной менее 0,1 мм.

Поэтому в ряде случаев изображения медиальной, нижней и верхней стенок глазницы носят прерывистый характер, способный ввести в заблуждение врача. Небольшая величина костного "дефекта", отсутствие угловых смещений краев "перелома", исчезновение прерывистости контура на следующих срезах позволяют отличить подобные артефакты от перелома.

Вследствие малого содержания протонов водорода костные стенки глазниц характеризуются выраженным гипоинтенсивным сигналом на Т1- и на Т2-ВИ и плохо различимы при МРТ.

Жировое тело глазницы отчетливо визуализируется как на КТ (плотность 100 НU), так и МРТ, где оно дает гиперинтенсивный сигнал на Т2- и низкий - на Т1-ВИ.

Зрительный нерв при КТ имеет плотность 42–48 HU. При УЗИ он визуализируется в виде гипоэхогенной полоски. МРТ позволяет проследить зрительный нерв на всем протяжении, вплоть до хиазмы. Особенно эффективными для его визуализации на всем протяжении являются аксиальная и сагиттальная плоскости с жироподавлением. Окружающее зрительный нерв субарахноидальное пространство лучше визуализируются на Т2-ВИ с жироподавлением во фронтальной плоскости.

Толщина зрительного нерва на аксиальном срезе колеблется от 4,2±0,6 до 5,5±0,8 мм, что обусловлено его S-образным изгибом и кажущимся (!) утолщением при вхождении в плоскость сканирования и "истончением" при выходе из нее.

Оболочки глазного яблока при УЗИ и КТ визуализируются как единое целое. Плотность равна 50-60 НU. При МРТ их можно дифференцировать по интенсивности МР-сигнала. Склера имеет гипоинтенсивный сигнал на Т1- и Т2-ВИ и выглядит как четкая темная полоска; сосудистая оболочка и сетчатка гиперинтенсивны на Т1-ВИ и на томограммах, взвешенных по протонной плотности.

Экстраокулярные мышцы на МР-томограммах по интенсивности сигнала значительно отличаются от ретробульбарной клетчатки, вследствие чего четко визуализируются на всем протяжении. При КТ они имеют плотность 68-75 HU. Толщина верхней прямой мышцы составляет 3,8±0,7 мм, верхней косой - 2,4±0,4 мм, латеральной прямой - 2,9±0,6 мм, медиальной прямой - 4,1±0,5 мм, нижней прямой - 4,9 ± 0,8 мм.

Целый ряд патологических состояний сопровождается утолщением глазодвигательных мышц

- К обусловленным травмой причинам относятся:

- контузионный отек,

- внутримышечная гематома,

- орбитальный целлюлит, а также

- каротидно-кавернозная и

- дурально-кавернозная фистула.

- К прочим -

- эндокринная офтальмопатия,

- псевдотумор глазницы,

- лимфома,

- амилоидоз,

- саркоидоз,

- метастатические опухоли и т. д.

Верхняя глазная вена на аксиальных срезах имеет диаметр 1,8±0,5 мм, корональных - 2,7±1 мм. Выявленное на КТ расширение верхней глазной вены может свидетельствовать о целом ряде патологических процессов - затрудненном оттоке из глазницы (каротидно-кавернозное или дурально- кавернозное соустье), усиленном притоке (артерио-венозные мальформации орбиты, сосудистые или метастатические опухоли), варикозном расширении верхней глазной вены и, наконец, эндокринной офтальмопатии.

Кровь в придаточных пазухах носа имеет плотность 35-80 HU в зависимости от давности кровоизлияния. Воспалительные процессы чаще приводят к ограниченному скоплению жидкости и выглядят как пристеночное или полипообразное утолщение слизистой оболочки плотностью 10-25 HU. Нередкими радиологическими симптомами перелома орбитальных стенок, граничащих с придаточными пазухами, являются эмфизема глазницы и параорбитальных тканей, а также пневмоцефалия.

Верхняя глазничная щель , соединяющая орбиту с полостью черепа, расположена между верхней и наружной стенками орбиты, латсральнее канала зрительного нерва. Ее размер 3x22 мм. Двумя сухожилиями экстраокулярных мышц она делится на верхнюю, или латеральную, и нижнюю, или медиальную, части.

Через нее в орбиту входят глазной и глазодвигательный нервы . Первый в пределах щели делится на три ветви: слезный и лобный нервы располагаются в латеральной части щели, носоресничный нерв проходит через ее медиальный отдел. Блоковой нерв расположен медиальное лобного.

Глазодвигательный нерв

в пределах щели также делится на две ветви: верхняя, расположенная между блоковым и носоресничным нервом, и нижняя, проходящая у медиального края щели. Через верхнюю глазничную щель выходят верхняя глазная и иногда нижняя глазная вены: первая - из орбиты через верхнюю часть, вторая - через нижнюю.

Щель

затянута соединительнотканной перепонкой - весьма непадежной защитой при распространении опухолевого или воспалительного процесса в обе стороны.

Нижняя глазничная щель находится между нижней и наружной стенкой на расстоянии 10 мм (возможны варианты от 2 до 12 мм) от наружного орбитального края. Она соединяет орбиту с крылонебной и подвисочной ямками. При злокачественных опухолях орбиты возможно раннее распространение процесса и в крылонебную, и в височную ямку, что крайне важно учитывать при планировании лечения и проведении экзентерации орбиты.

Через нижнюю глазничную щель проходит подглазничная артерия и одноименный нерв, а также входит в , перфорируя периорбиту, скуловой нерв. Нижняя глазничная щель является воротами анастомоза венозной системы орбиты с венозными сплетениями крылонебной ямки и глубокой веной лица. Эти особенности важны, особенно в ходе хирургического лечения флегмон и абсцессов орбиты.

Периорбита прочно соединена с подлежащими стенками орбиты только в области костных швов и по краям естественных отверстий, на остальном протяжении она прилежит к стенкам, образуя щелевидное субпериостальное пространство. Естественно, что во время орбитальных операций при необходимости манипуляций в ноднадкостничном пространстве хирург должен помнить о местах тесного контакта периорбиты и прилежащих костей.

Объем костной орбиты

в среднем составляет 23 см3 у женщин и 26 см3 -у мужчин, 80% объема заняты нервно-мышечным аппаратом, сосудами, жировой клетчаткой и только 20 % - самим глазом. Изучая пироговские срезы, П. И. Колесников определил отстояние глаза от стенок орбиты: от верхней стенки - на 6,7 мм, от наружной - на 6,3, от нижней - на 9,5, от внутренней - на 9 мм. Казалось бы, значительное отстояние глаза от верхней и внутренней стенок орбиты делает эти зоны более доступными для пальпаторного исследования ретробульбарного пространства.

Однако в верхнем отделе оно затруднительно

из-за нависающего верхнего орбитального края (вогнутое положение верхней орбитальной стенки).

Более доступен пальпации нижний отдел орбиты , т. к. вогнутость нижней стенки орбиты значительно меньше. Спереди, начинаясь от орбитального края, сливаясь по краю с надкостницей, расположена пятая «стенка» орбиты - тарзоорбитальная фасция (septum orbitae), которая в области век вплетается в край хряща верхнего и нижнего века. Таким образом, к полости орбиты относится все, что лежит за тарзоорбитальной фасцией.

1 - sutura sphenozygomatica,

2 - sutura sphenofrontalis,

3 - sutura

sphenoethmoidalis,

4 - наружнее коленчатое тело (НКТ),

5 - большое крыло клиновидной кости,

6 - малое крыло клиновидной кости,

7 - тело клиновидной кости,

8 - нёбная кость,

9 - верхняя челюсть,

10 - зрительное отверстие,

11 - верхняя глазничная щель,

12 - заднее решетчатое отверстие,

13 - подглазничная борозда,

14 - круглое отверстие.

С позиций черепно-лицевой хирургии орбиту принято разделять на три зоны -

- наружную орбиту (состоящую из скуловой кости и назоэтмоидального комплекса, т. е. лобного отростка верхней челюсти, носовой части лобной кости, носовой, слезной и решетчатой костей),

- внутреннюю орбиту и начинающуюся от переднего края нижней глазничной щели

- глубокую орбиту (ее вершину), сформированную клиновидной костью и занимающую 20% глазничного объема.

Опознавательными точками (границами) вершины глазницы служат подглазничный нерв, нижняя глазничная щель, глазничный отросток перпендикулярной пластинки нёбной кости и большое крыло

клиновидной кости. Место слияния перечисленных выше четырех анатомических опознавательных точек глубокой орбиты носит название глазничный сток (confluens orbitae).

Нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior) является продолжением книзу верхней глазничной щели. Разделяет латеральную и нижнюю стенки. Передние ее отделы открываются в подвисочную ямку, задние - в расположенную позади верхнечелюстной пазухи крыловидно-нёбную ямку. Сверху щель ограничена глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости, снизу - глазничной пластинкой верхней челюсти, скуловой костью и глазничным отростком перпендикулярной пластинки нёбной кости.

Длина нижней глазничной щели около 2 см, ширина варьирует от 1 до 5 мм. Передний конец щели располагается в 20 (а иногда и в 6-15!) мм от подглазничного края и является границей нижней стенки орбиты. Просвет нижней глазничной щели закрыт соединительнотканной перегородкой, в которую вплетены гладкие мышечные волокна - так называемая орбитальная мышца (m. orbitalis) Мюллера, получающая симпатическую иннервацию.

Возможность довольно близкого расположения нижней глазничной щели к краю орбиты следует учитывать при реконструкции "взрывных" переломов глазничного дна. Сращенная с краями щели достаточно плотная надкостница может быть ошибочно принята за ущемленные в зоне перелома мягкие ткани, а встречающееся в 42 % случаев булавовидное расширение переднего края щели - за зону перелома. Попытка отсепаровки надкостницы от краев нижней глазничной щели чревата выраженным кровотечением из подглазничной артерии.

Содержимое нижней глазничной щели:

- верхнечелюстной нерв (n. maxillaris, V2 );

- скуловой нерв (n. zygomaticus) и его ветви: скулолицевая (r. zygomaticofacialis) и скуловисочная (r. zygomatico-temporalis), отдающая через анастомоз со слезным нервом секреторные волокна для слезной железы;

- подглазничный нерв (n. infraorbitalis) и одноименная артерия (a. infraorbitalis);

- маленькие глазничные ветви крылонёбного узла (ganglion pterygopalatinum);

- ветвь или ветви нижней глазной вены, впадающие в крыловидное веноз ное сплетение и глубокую вену лица. Таким образом, венозная сеть лица, крыловидно-нёбной ямки, околоносовых пазух и пещеристого синуса составляет единое целое. Необходимо отметить, что при гнойно-воспалительных заболеваниях глубоких тканей лица, околоносовых пазух и костей лицевого черепа инфекция через нижнюю глазную вену может попасть в пещеристый синус и вызвать его тромбоз.

Позади слияния верхней и нижней глазничных щелей на наружном основании черепа находится отверстие правильной округлой формы - круглое отверстие (foramen rotundum), соединяющее среднюю черепную ямку с крыловидно-нёбной ямкой (рядом с глазницей) и предназначенное для прохождения второй ветви тройничного нерва - верхнечелюстного нерва (n. maxillaris).

Вершина глазницы имеет две апертуры - зрительное отверстие и верхнюю глазничную щель.

Зрительное отверстие расположено в верхнемедиальной части вершины глазницы по воображаемой горизонтальной линии, проходящей через переднее и заднее решетчатые отверстия, примерно в 6 мм позади последнего. Зрительное отверстие окружено общим сухожильным кольцом Цинна (annulus tendineus communis Zinni), от которого начинаются все прямые глазодвигательные мышцы.

Зрительный канал (canalis opticus) имеет диаметр 6,5 мм и длину 8-10 мм. Направлен под углом 45º кнутри и 15º кверху.

- Латеральная стенка канала сформирована двумя корнями малого крыла клиновидной кости и составляет внутреннюю стенку верхней глазничной щели.

- Медиальная стенка зрительного канала сформирована телом клиновидной кости и имеет толщину не более 1 мм.

- Верхняя стенка канала толщиной 2-3 мм является дном передней черепной ямки.

Глазничное отверстие канала имеет вертикально-овальную форму, средняя часть - круглую, внутричерепное отверстие - горизонтально-овальное сечение. Это обусловлено дугообразным ходом глазной артерии. Помимо зрительного нерва и глазной артерии в канале располагаются симпатические волокна каротидного сплетения.

Верхняя глазничная щель

(fissura orbitalis superior) - является границей между верхней и латеральной стенками орбиты. Сформирована телом и крыльями клиновидной кости, соединяет полость глазницы со средней черепной ямкой, затянута соединительнотканной мембраной.

Верхняя глазничная щель

(fissura orbitalis superior) - является границей между верхней и латеральной стенками орбиты. Сформирована телом и крыльями клиновидной кости, соединяет полость глазницы со средней черепной ямкой, затянута соединительнотканной мембраной.

В щели различают две части -

- внутреннюю или нижнюю (более широкую, стоящую косо-вертикально, интракональную, т. е. открывающуюся в мышечную воронку) содержит:

- носоресничный нерв (n. nasociliaris из n. ophthalmicus);

- отводящий нерв (n. abducens, n. VI)

- симпатические и парасимпатические волокна;

- верхнюю и нижнюю ветви глазодвигательного нерва (n. oculomotorius, n. III).

- наружную (верхнюю, более узкую, идущую косо-горизонтально кпереди-кверху экстракональную). С одержит (по направлению снаружи кнутри):

- слезный нерв (n. lacrimalis) из первой ветви (n. ophthalmicus) тройничного нерва;

- ветвь средней менингеальной артерии;

- верхнюю глазную вену;

- лобный нерв (n. frontalis) из первой ветви (n. ophthalmicus) тройничного нерва;

- блоковый нерв (n. trochlearis); экстракональная локализация блокового нерва объясняет сохранение некоторой подвижности глазного яблока даже после безукоризненно выполненной ретробульбарной анестезии.

Границей между ними является костный выступ в середине нижнего края глазничной щели (spina recti lateralis), от которого начинается латеральная ножка латеральной прямой мышцы.

Длина верхней глазничной щели в среднем составляет 22 мм. Ширина щели существенно варьирует, что является анатомической предпосылкой для развития одноименного синдрома.

Просвет верхней глазничной щели содержит много крайне важных анатомических образований:

- глазной нерв (n. ophthalmicus) - первая ветвь тройничного нерва, обеспечивающая чувствительную иннервацию всех структур глазничного органокомплекса. Обычно уже в пределах верхней глазничной щели глазной нерв делится на три основных ветви - слезный (n. lacrimalis), лобный (n. frontalis) и носо-ресничный (n. nasociliaris);

- все двигательные нервы глазницы - глазодвигательный (n. oculomotorius), блоковый (n. trochlearis) и отводящий (n. abducens);

- верхняя глазная вена (v. ophthalmica superior) или глазной венозный синус, образованный слиянием верхней и непостоянной нижней глазных вен;

- изредка щель содержит уже упоминавшуюся возвратную менингеальную артерию a. meningea recurrens, которая нередко занимает самое латеральное положение.

- еще реже сквозь щель проходит центральная вена сетчатки (в тех случаях, когда она впадает не в верхнюю глазную вену, а непосредственно в пещеристый синус).

9242 0

Глазное яблоко находится в костном вместилище — глазнице (orbita). Глазница имеет форму усеченной четырехгранной пирамиды, вершина которой повернута в сторону черепа. Глубина орбиты у взрослых 4-5 см, горизонтальный диаметр у входа в орбиту (aditus orbitae) порядка 4 см, вертикальный - 3,5 см.

Глазница имеет четыре стенки (верхнюю, нижнюю, наружною и внутреннюю), три из которых (внутренняя, верхняя и нижняя) граничат с околоносовыми пазухами.

Нижняя стенка образована скуловой костью, глазничной поверхностью верхней челюсти и глазничным отростком небной кости (рис. 1). Нижняя стенка покрывает гайморову пазуху, воспалительные процессы которой могут быстро распространяться на ткани орбиты. Нижняя стенка наиболее часто подвергается тупым травмам (контузиям); вследствие этого может произойти смещение глазного яблока книзу, ограничивая его подвижность кверху и кнаружи при ущемлении нижней косой мышцы (m. obliquus inferior).

Верхняя стенка образована лобной костью, в толще которой имеется пазуха (sinus frontalis), и малым крылом клиновидной кости. На лобной кости со стороны орбиты у наружного края расположен небольшой костный выступ (spina trochlearis), к которому фиксируется сухожильная (хрящевая) петля, через нее проходит сухожилие верхней косой мышцы (lig. m, obliqui superioris). В лобной кости вверху и снаружи имеется ямка слезной железы (fossa glandulae lacrimalis). Верхняя стенка орбиты находится на границе с передней черепной ямкой, что весьма важно учитывать при травмах.

Внутренняя стенка образована: снизу - верхней челюстью и небной костью; сверху - частью лобной кости; сзади - клиновидной костью; спереди - слезной костью и лобным отростком верхней челюсти.

В слезной кости имеется задний слезный гребень, в лобном отростке верхней челюсти - передний слезный гребень. Между ними расположено углубление - ямка слезного мешка (fossa sacci lacrimalis), в которой находится слезный мешок (saccus lacrimalis). Размер ямки 7x13 мм; внизу она переходит в носослезный проток (ductus nasolacrimalis) длиной 10-12 мм, который проходит в стенке верхнечелюстной кости и заканчивается в 2 см кзади от переднего края нижней носовой раковины. При повреждении стенки развивается эмфизема век и орбиты.

Внутренняя, верхняя и нижняя стенки глазницы граничат с околоносовыми пазухами, что зачастую служит причиной распространения воспаления и опухолевого процесса из них в полость орбиты.

Наружная стенка - наиболее прочная; она образована скуловой, лобной костью и большим крылом клиновидной кости.

В стенках глазницы у ее вершины имеются отверстия и щели, через которые в полость орбиты проходят крупные нервы и кровеносные сосуды длиной 5-6 мм (см. рис. 1).

Рис. 1. Строение глазницы

Зрительный канал (canalis opticus) - костный канал с круглым отверстием диаметром 4 мм. Посредством него глазница сообщается с полостью черепа. Через зрительный канал проходят зрительный нерв (n. opticus) и глазная артерия (a. ophtalmica).

Верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior) образована телом клиновидной кости и ее крыльями. Посредством нее глазница соединяется со средней черепной ямкой. Щель закрыта только тонкой соединительнотканной перепонкой, через которую проходят три ветви глазного нерва (n. ophtalmicus) - n. lacrimalis, n. nasoclliaris, n. frontalis, а также глазодвигательный нерв (n. oculomotorius); из глазницы через эту щель выходит верхняя глазная вена (v. ophtalmica superior). При повреждении верхней глазничной щели развивается одноименный комплекс симптомов: полная офтальмоплегия (отсутствие движения глазного яблока), птоз (опущение верхнего века), мидриаз (расширение зрачка), расстройство тактильной чувствительности, расширение вен сетчатки, экзофтальм (выстояние глазного яблока).

Нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior) образована нижним краем большого крыла клиновидной кости и телом верхней челюсти. Посредством нее глазница сообщается с крылонебной и височной ямкой. Щель закрыта соединительнотканной перепонкой, в которую вплетаются волокна глазничной мышцы (m. orbitalis), иннервируемые симпатическими нервными волокнами. Через эту щель выходит одна из двух ветвей нижней глазной вены (v. ophtalrmca interios), а входят в глазницу n. infraorbitalis и a. infraorbitalis, n. zygomaticus и rr. orbitalis от крылонебного узла (gangl. pterygopalatinum).

Передние и задние решетчатые отверстия (foramen ethmoidale anterius et posterius) - отверстия в решетчатых пластинках. Через них проходят одноименные нервы, артерии и вены (ветви носоресничного нерва).

Овальное отверстие (foramen ovale) находится в большом крыле клиновидной кости, соединяя среднюю черепную ямку с подвисочной ямкой. Через нее проходит нижнечелюстной нерв - n. n.andibularis (III ветвь n. trigeminis).

С внутренней стороны глазница покрыта надкостницей (periorbita), которая плотно сращена с образующими ее костями в области canalis opticus. Здесь располагается сухожильное кольцо (annulus tendineus communis Zinni), в котором начинаются все глазодвигательные мышцы, кроме нижней косой.

К фасциям глазницы помимо надкостницы относятся:

- влагалище глазного яблока (vag. bulbi);

- мышечные фасции (fasciae musculares);

- глазничная перегородка (septum orbitale);

- жировое тело глазницы (corpus adiposum orbitae).

Влагалище глазного яблока (vagina bulbi s. Tenoni) одевает все глазное яблоко, кроме роговицы и места выхода n. opticus. Наиболее толстая его часть (2,5-3,0 мм) расположена в области экватора глаза, где проходят сухожилия глазодвигательных мышц, которые приобретают здесь плотную соединительнотканную оболочку. Из экваториальной зоны отходят также плотные тяжи, связывающие теноновую капсулу с надкостницей стенок и краями глазницы, создавая таким образом мембрану, которая фиксирует глазное яблоко в орбите. Под глазным яблоком расположена подвешивающая связка Локвуда, которая имеет большое значение в поддержании глазного яблока в правильном положении при его движении.

Эписклеральное (теноново) пространство (spatium episclerale) представлено рыхлой эписклеральной тканью (это обстоятельство часто используется для инстилляции лекарств, имплантации транспозиционных материалов с лечебной целью).

Глазничная перегородка (septum orbitae) является пятой подвижной стенкой орбиты, ограничивающей полость глазницы при смыкании век. Она образована фасциями, которые соединяют орбитальные края хрящей век с костными краями глазницы. Полость глазницы заполнена жировым телом; от надкостницы оно отделено щелевидным пространством. Через глазницу от вершины к ее основанию проходят сосуды и нервы.

Кровоснабжение

Глазная артерия (a. ophtalmica) входит в орбиту через зрительное отверстие (foramen optidum) и сразу распадается на несколько ветвей:

- центральную артерию сетчатки (a. centralis retinae);

- надорбитальную артерию (a. supraorbitalis);

- слезную артерию (a. lacrimalis);

- переднюю и заднюю решетчатые артерии (аа. ethmoidalis anterior et posterior);

- лобную артерию (a. frontalis);

- короткие и длиннее задние ресничные артерии (аа. ciliares posteriores breves et longae);

- мышечные артерии (aa. musculares).